yesterday once more

다시 태어난 노튼 도미레이서 961

다시 태어난 도미레이서는 오래된 것과 새로운 것의 짜릿한 조합이다. 훌륭하게 작동하는 브레이크, 차가운 날씨에서도 탁월한 그립감을 보여주는 타이어와 사람들이 스포츠 바이크에 대한 기대를 충족시켜주는 서스펜션 세팅 등의 현대적인 배려가 합쳐져서 나온 결과물이다

모던 카페레이서

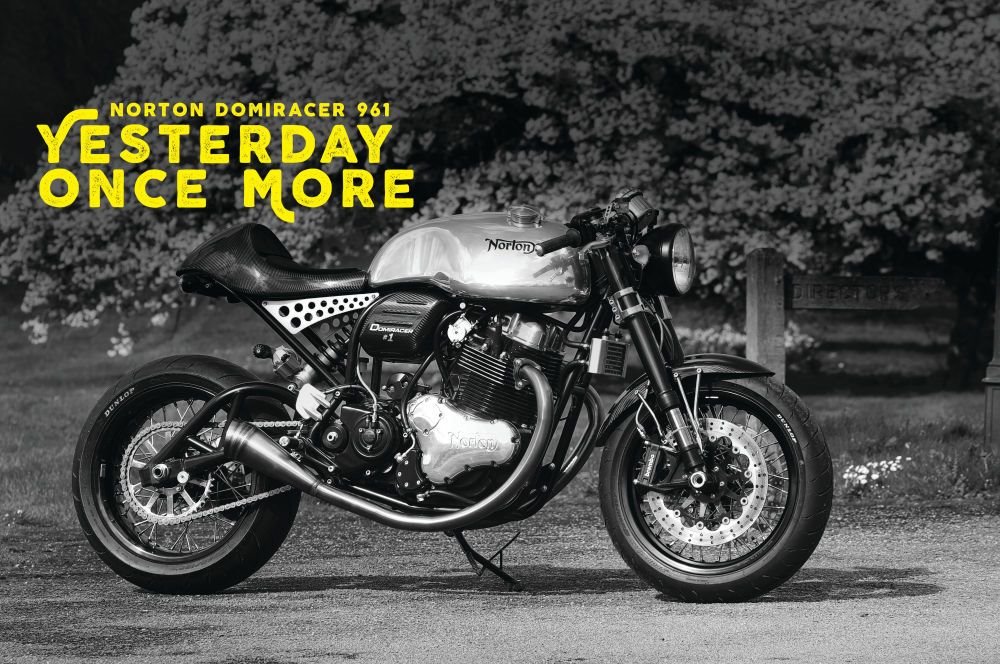

도미레이서 961은 현대의 카페레이서를 대표한다. 도미레이서라는 이름은 1961년 시니어 TT 레이스에서 호주인인 톰 필리스와 함께 데뷔했던 병렬 트윈 엔진 GP 레이서의 이름에서 따왔다. 이 바이크는 미니멀리즘을 강조해 필수적인 부품들만 장비하고 나머지는 최대한 줄였다. 무게를 줄이기 위하여 메가폰 타입의 배기관에 사일렌서를 장비하지 않았으며 계기반이 유일한 편의장비이다. 디자이너인 사이먼 스키너는 이 바이크는 많은 사람의 의견을 반영하여 제작된 스타일이라고 설명했다. 또한 엄밀히 말하자면 레트로 바이크가 아니라고 말했다. 도미레이서 961은 기존 코만도의 트윈 쇼크에서 모노 쇼크 리어 서스펜션으로 변경되었고 고전과 현대적인 감각이 매우 조화롭게 이루어졌기 때문이다.

트랙을 달리기 위한 바이크이지만 공도 주행을 위한 키트도 따로 판매가 되고 있다. 양쪽 사이드미러, 이그니션 키, 유로3 기준에 맞춘 사이렌서, 넘버 플레이트를 제공한다. 지금까지는 4대의 바이크가 이 과정을 거쳐 공도에 걸맞게 탄생했다고 한다. 사이먼 스키너는 공도 주행용 디자인에도 만족하며 고객들이 여러 선택권을 가지고 있다는 것에 대해 만족한다고 했다.

도미레이서 961은 단순한 레트로 바이크가 아니라 60년대에 영국의 에이스 카페에 노튼의 깃발을 휘날리게 한 장본인인 도미레이서의 현대적인 재해석이다. 프레임은 노튼에서 프레임 제작사인 Spondon에서 데려온 유능한 프레임 전문 기술자의 손에서 탄생했다. 검은색으로 산화 피막 처리된 올린즈의 43mm 포크를 99mm 트레일에 24.5º의 경사각을 세팅하여 기존 도미레이서와 같은 스티어링 지오메트리를 가진다. 포크 어셈블리는 브레이크 레버, 헤드램프 서라운드, 힐 플레이트와 더불어 바이크의 매력적인 파츠 중 하나이다. 시트를 결합하는 볼트 또한 오리지널 도미레이서의 오일 캡의 형상을 취하고 있다. 더불어 오일 캡은 원본과 같은 방식으로 사이드에 채결되어있다. 스포크 휠은 고전적인 감성을 더해준다. 하지만 현대식으로 발전한 부분도 있다.

기존의 도미레이서의 시트를 같은 형상에 카본 소재로 교체하였고 시트 아래에 예전 오일 탱크를 연상시키는 형상의 카본 에어 박스가 추가되었다. 또한 브램보 래디얼 브레이크가 추가되었고 조정이 가능한 올린즈 캔틸레버 리어 모노쇼크 서스펜션을 장착했다. 스윙암 또한 변경이 되며 20mm 길어진 440mm의 휠베이스를 제공한다. 새로워진 스윙 암은 길어진 모노쇼크로 인해서 리어엔드와 함께 프론트에 더욱 많은 하중을 주어 고속 라이딩 시 타이어에 더 많은 그립을 준다. 밝은 봄 햇살 아래 도닝턴 홀 밖에서 나를 기다리던 도미레이서#1은 나에게 그런 그립이 필요한 라이딩을 원한다는 듯이 울부짖었다. 이 날카로운 눈빛의 모터사이클은 누구와도 싸울 준비가 되어있는 듯보였고, 서있는 것만으로도 압도적인 존재감을 내뿜는다.

도미레이서 961은 단순한 레트로 바이크가 아니라 60년대에 영국의 에이스 카페에 노튼의 깃발을 휘날리게 한 장본인인 도미레이서의 현대적인 재해석이다

처음으로 스타터 모터에 손을 올리면, 병렬 트윈 엔진이 오픈된 머플러로부터 여과 없이 거쳐서 나오는 강렬한 소리를 들을 수 있다. 나는 요즘과 같은 소음 규제가 없고 배기음이 전혀 문제가 없을 시절에 로드 레이싱을 시작했다. 따라서 나의 오랜 레이싱 경험 동안 항상 요란한 배기음과 보내왔다. 이 현대판 도미레이서의 사운드는 클래식 도미레이서만큼이나 요란하며 바로 그런 점이 나를 신나게 한다. 온순한 디자인에 덜 난폭한 배기음의 트라이엄프 본네빌과 비교하자면 확실히 난폭하고 강렬하다. 잠시 나의 청력을 위해 이어플러그를 착용을 해야 하나 고민했지만, 내 생각에 귀마개를 착용하고 이 바이크를 타는 것은 콘서트를 가서 귀마개를 하는 것과 같다는 생각이 들었다. 나는 테스트코스를 완벽한 추억여행 코스로 잡았다. 현대적으로 재해석된 영국 바이크들과는 다르다. 노튼 도미레이서는 본능적이고, 강렬하고, 생긴 그대로의 느낌을 전달해준다. 노튼 도미레이서는 현재까지 두 바퀴의 탈 것 중에 옛날의 것을 가장 성공적으로 재현한 모델이었다. 961cc의 엔진은 스로틀을 비틀 때 사납고 날것의 사운드를 뿜어내며 난폭하게 울부짖는다.

1300rpm의 아이들링 상태에서도 고동감을 느낄 수 있다. 새로운 노튼의 엔진은 클래식한 영국 전통의 2기통 보다는 두카티의 사운드와 비슷하게 들린다. 270º 위상차 크랭크를 사용하기 때문이다. 물론 사운드가 나쁘다는 뜻이 아니라 전통적인 2기통과는 사운드의 차이점이 있다는 뜻이다. 엔진이 내부적으로 전혀 수정이 없음에도 불구하고, 도미레이서의 엔진은 코만도의 엔진보다 4마력이 증가했다. 스키너에 따 르면, 배기시스템에서 사일렌서를 뺀 것뿐만 아니라, 1.5리터로 더 커진 에어박스와 35mm의 스로틀 바디 덕분이다. 5200rpm에 89Nm/66ft-lb을 내는 세팅이다. 엔진은 고RPM 으로 돌려도 카운터 밸런스가 효과적으로 진동을 줄여준다. 토크가 아이들링 세팅에서 수평적인 커브를 유지하며 계속해서 비슷한 토크를 전하도록 하기 때문에 도미레이서를 8000rpm에 위치한 리미터까지 회전수를 올리는 것은 큰 의미가 없다. 게다가 낮은 rpm에서 잦은 변속을 해야 하는 또다른 이유는, 도미레이서의 배기음은 rpm을 올릴수록 급속도로 커져서, 만약 rpm을 심하게 올린다면, 옆마을에서도 그 사운드를 들을 수 있을 정도로 시끄러워질 것이기 때문이다.

핸들링은 1950년대에 페더베드 프레임이 등장한 이후로 항상 노튼의 강점이었다. 그리고 노튼은 대중의 기대를 저버리지 않았다. 도미레이서는 선회를 시작하기 전 올린즈 포크가 바이크를 안정시킨다. 거기에 늘어난 리어 엔드는 스티어링 지오메트리를 효과적으로 강화하여 제동 시 불안함 없이 선회를 만들어낸다. 기존의 코만도보다 15kg이 가벼워 더욱 멈추기가 쉽다. 173kg인 도미레이서는 안정적이고 너그럽지만, 그와 동시에 매우 가볍고 민첩한 느낌을 준다. 이 모터사이클은 어떤 노면 상황에서도 바이크를 완전히 믿을 수 있는 자신감을 준다. 60mph로 다운 힐을 달리다가 만난 급작스러운 돌출부를 만났지만 전혀 균형이 무너지지 않았다. 리어의 올린즈 모노쇼크는 팽팽한 댐핑으로 세팅되었지만 140mm에 달하는 휠 트레블은 기울어진 각도에서도 돌출부를 가볍게 넘을 수 있도록 도와주었다. 그리고 브램보 트윈 디스크 브레이크 패키지는 래디얼 캘리퍼로 효과적인 제동력을 전달할수 있었다.

Yesterday once more.

도미레이서는 완벽한 카페레이서였다. 그 위에 앉으면 상대적으로 작고 콤팩트해 보일 수 있다. 특히 기존의 코만도 961에 비해서는 특히 그런데, 그것이 도미레이서를 날렵하고 컨트롤하기 쉽게 보이게 한다. 과거와 현재, 클래식과 모던, 상반된 모두를 아우른다. 내가 새로운 도미레이서를 탈 수 있는 찬스는 스튜어트 가너가 노튼을 미국 회사에서 사들인지 6년 만에 얻을 수 있었다. 2008년 봄의 인터뷰에서 그는 21세기 로터리 레이서로 발전시키기를 꿈꾼다고 말했다. 가너는 노튼을 바로 그 해 말에 사들이고 병렬 트윈의 새로운 세대를 출시하면서 그의 꿈에 한 발짝 더 다가섰다. 그리고 2년 후 첫 번째 제품이 고객에게 전달되었다. 기사에 언급됐듯이, 가너에게 있어 노튼을 시장에서 회생시키는 것은 어려운 일이었다. 하지만 이 조용한 전쟁에서 그는 계속해서 승리하고 있으며 도미레이서로 그 정점을 찍었다. 결과적으로, 옛날의 영광을 찾은 것이다. It’s yesterday once more.

credit

글 Alan Cathcart

사진 Kyoichi Nakamura