모터바이크는 기계공학의 정수다. 파헤치면 파헤칠수록 재밌는 것들을 발견할 수 있다. 바이크를 즐기는 또 다른 방법.

MORE ABOUT BIKE 유체역학

모터바이크에 숨어있는 재밌는 공학 이야기

/

기계공학은 움직이는 물체를 다루는 동역학(Dynamics), 움직이지 않는 물체가 받는 힘이나 강도를 고려한 디자인을 다루는 고체역학(Statics& Materials), 액체, 공기 등 흐르는 물질을 다루는 유체역학(Fluid Mechanics), 열과 일의 관계를 분석하는 열역학(Thermodynamics)으로 분류할 수 있다. 이 중에서 모터사이클에 적용된 유체역학을 소개한다. 사실 바이크에 적용되는 유체역학 중 빠질 수 없는 부분이 외관 설계에 적용되는 공기역학(Aerodynamics) 기술이다. 하지만 이 부분은 양이 많아 다음에 소개하는 것으로 하고, 공기역학을 제외한 나머지 유체역학에 관해 얘기해 보려고 한다.

ㅡ

유압식 브레이크

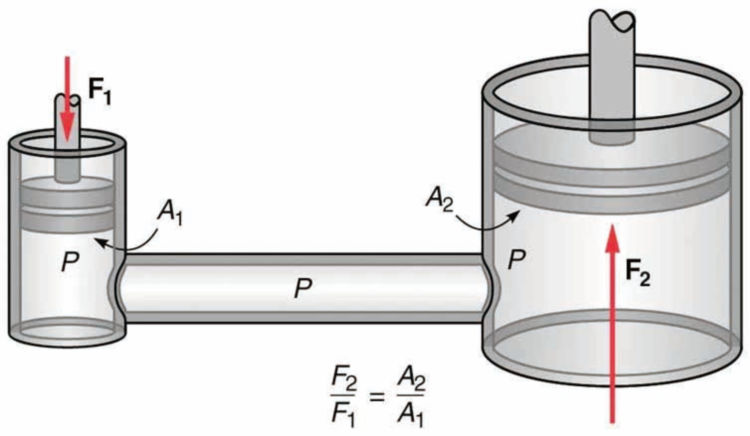

유압식 디스크 브레이크가 개발되기 전에 사용되었던 드럼 브레이크는 단순히 스프링 압력을 이용해 마찰력을 발생시켜 제동하는 원리로 액체가 사용되지 않았다. 하지만 빨라지는 바이크에 대응해 유압식 브레이크가 개발되었다. 유압식 브레이크의 원리 자체는 단순하다. 중, 고등학교 과학 시간에 배운 파스칼의 원리에 의해 설명된다. 밀폐된 용기에서 벽에서 발생하는 손실이 없다고 가정한다면 유체에 가해진 압력은 모든 지점에 같은 크기로 전달된다는 원리다. 그림으로 표현하면 더 쉽게 이해할 수 있다.

브레이크 시스템을 간략하게 표현하면 위와 같은 그림이 된다. 왼쪽이 레버의 피스톤, 오른쪽이 캘리퍼의 피스톤이라고 생각하면 된다. 파스칼의 원리에 따라서 손가락의 작은 힘으로 200kg이 넘는 바이크를 100km/h가 넘는 속도에서도 손쉽게 감속할 수 있는 것이다. 기본 원리와 이론은 간단하지만, 현실적인 요소들을 고려하면 얘기가 달라진다. 핸들 그립을 쥔 상태에서 브레이크 레버를 움직일 수 있는 거리는 유한하므로, 마스터 실린더와 캘리퍼에서 구경을 맞춰 압력을 세팅해야 한다. 피스톤에 걸리는 압력이 너무 세면 브레이크가 순식간에 잠기면서 바퀴도 함께 잠길 걸릴 것이고, 너무 약하면 브레이크가 밀린다.

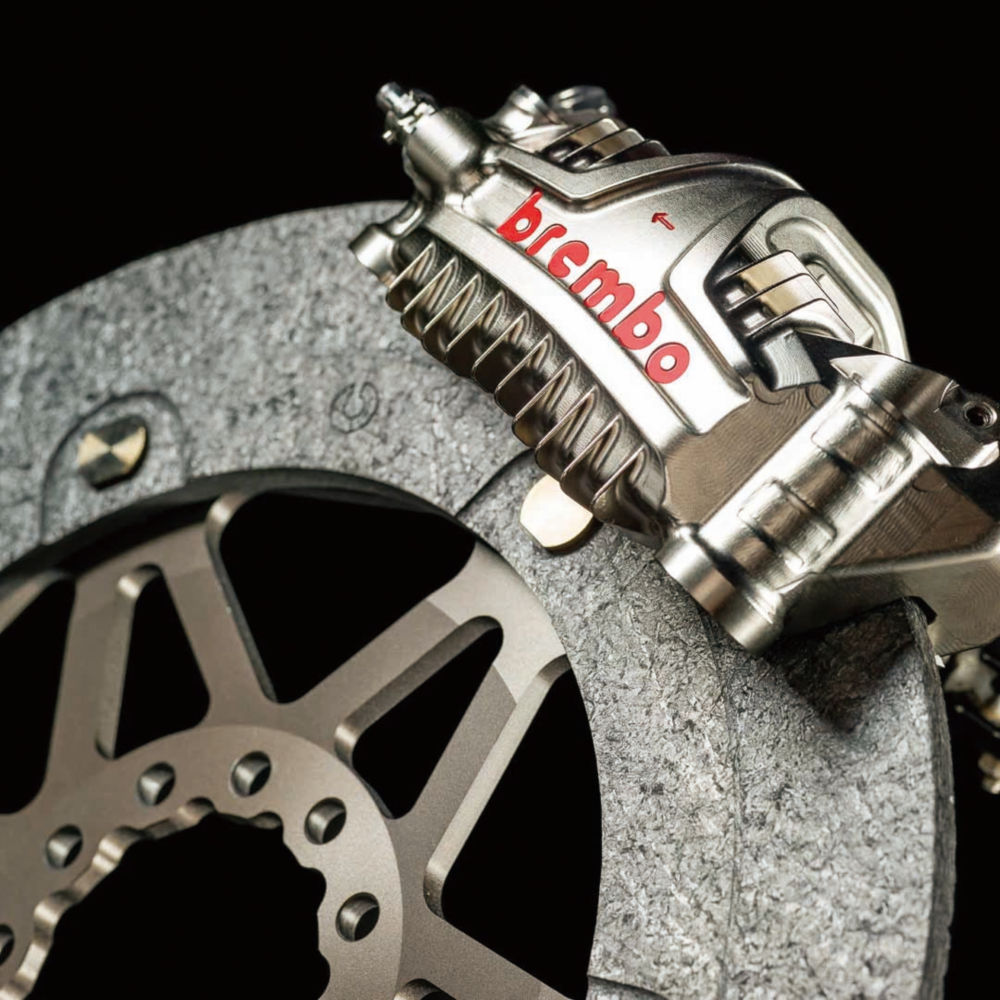

시간이 흐름에 따라 브레이크 액 리저브 탱크 내부에 수분이 생기는데, 브레이크에서 발생하는 열로 용액 안에 침투했던 수분이 수증기로 바뀌며 베이퍼 록(Vapor Lock), 즉 기포로 인한 브레이킹 손실을 야기할 수 있다. 여기에 더해 패드와 디스크 소재에 따라 마찰력이 높아지는 적정 온도가 있는데, 임계점 이상으로 올라가면 마찰력이 급격히 감소한다. 따라서 고성능 브레이크에서는 감속 중 생기는 열을 빠르게 식혀줄 수 있는 디자인이 적용된 것을 볼 수 있다. 열 말고도 고려해야 하는 요소가 압력이다. 빠르게 달리는 무거운 바이크를 세우기 위해 캘리퍼에는 강한 압력이 작용한다. 이때 캘리퍼는 뒤틀림이나 파손 없이 버텨내야 한다. 따라서 고성능 브레이크에서는 하나의 덩어리로 만들어진 모노블럭 캘리퍼를 사용하거나 단조 방식으로 캘리퍼를 만들고 있다.

ㅡ

윤활

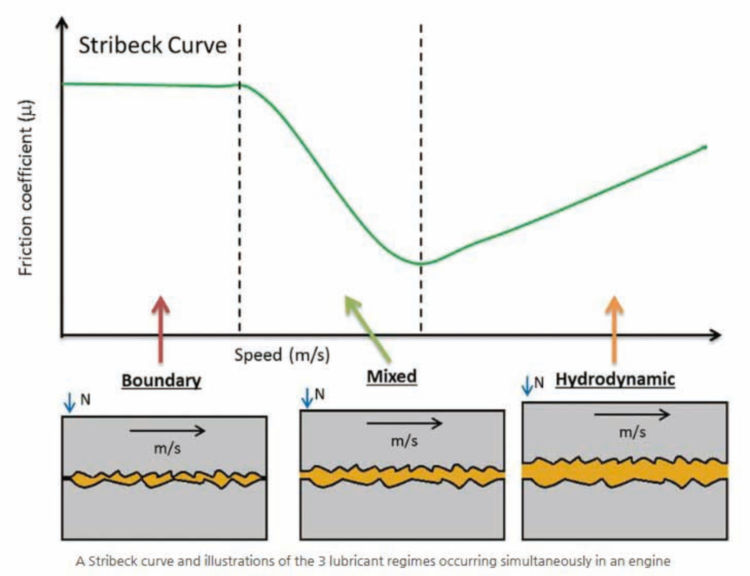

엔진 오일을 사용하는 가장 큰 이유는 윤활이다. 윤활은 공장, 발전기, 항공기 등 회전부가 있는 모든 기계에서 에너지 손실을 줄일 수 있는 가장 저렴하면서 효율적인 방법이기도 하다. 하지만 그저 기름을 칠한다고 윤활이 되는 것은 아니다. 단순한 것 같지만 윤활은 기계공학에서도 아직 활발히 기술 연구가 이루어지는 부분이다. 윤활의 마찰, 마모, 고착을 방지하고 밀봉과 냉각 그리고 방청과 방진 등 여러 가지 목적성을 가진다. 윤활의 상태는 크게 세 가지로 나눌 수 있다.

경계윤활

하중이 늘어나거나 유온이 상승하면서 유막이 얇아지고 접촉면이 닿는 상태. 이로 인해 마찰로 인한 손실과 마모, 열이 발생한다.

혼합 윤활

유체윤활과 경계윤활의 사이. 일부는 접촉면이 닿고 일부는 유체윤활 상태를 유지한다.

유체윤활

가장 이상적인 형태의 윤활로 접촉면이 윤활제에 의해 완전히 분리되는 상태다. 마모도 가장 적고 마찰에 의한 동력 손실도 가장 적다.

ㅡ

스트리벡 곡선(Stribeck Curve)

스트리벡 곡선은 허시 계수에 따른 마찰계수의 변화를 설명한다. 중, 고등학교 물리학 시간에는 윤활이라는 개념 없이 마찰계수가 항상 일정하다는 가정이 적용되었다. 하지만 윤활이 적용된 상황에서는 위 그래프와 같이 마찰계수가 변한다. 마찰계수가 적으면 적을수록 기계적 손실을 줄일 수 있다. 이 같은 사실을 통해 유막의 두께가 Hersey Number = (회전속도N, 하중P, 윤활유 점도)에 의해 결정된다는 것도 유추할 수 있다. 윤활유 점도가 높을수록 속도가 높을수록, 하중이 적을수록, 유막 두께가 증가하여 유체윤활의 이상적인 영역에 도달할 수 있게 된다. 고출력 엔진이 가동되며 생기는 고회전과 토크를 고스란히 전달해야하는 엔진 속 부품에 걸리는 하중을 생각하면 엔진오일을 만드는데 얼마나 많은 공을 들여야 하는지 짐작할 수 있다.

ㅡ

공압식 밸브(Pneumatic Valve)

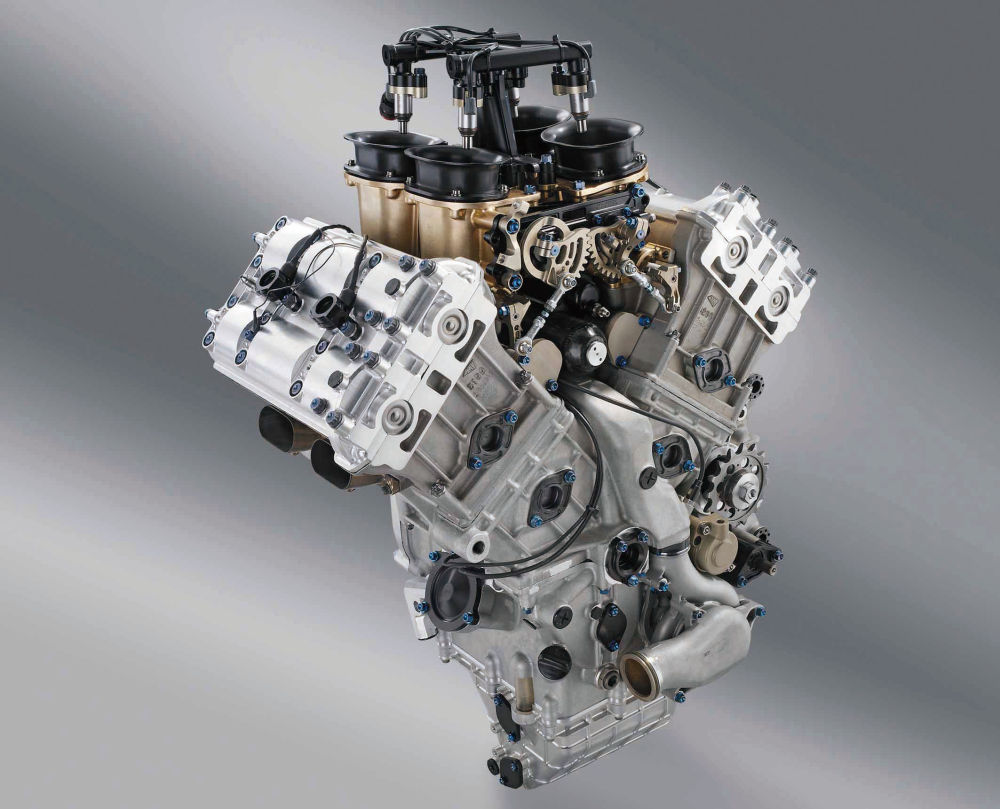

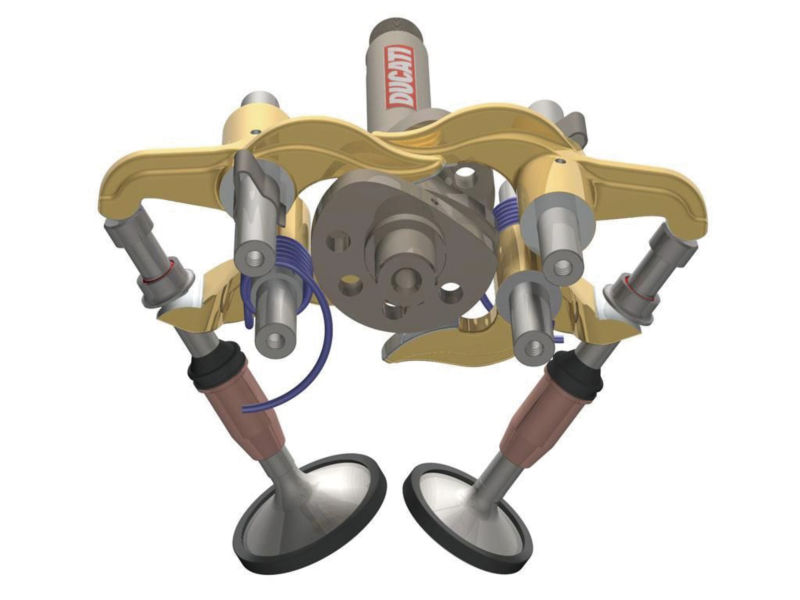

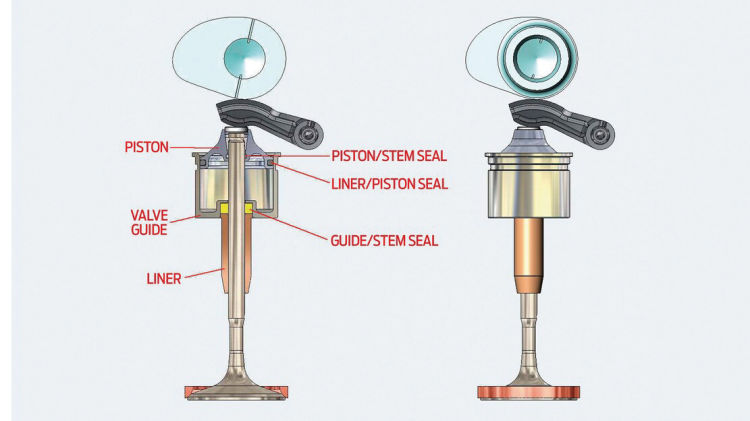

양산형 모터바이크에는 적용되지 않고 레이싱 머신에만 적용되는 유체역학적 기술이 있다. 공압식 밸브다. 기계식 밸브를 사용하는 두카티의 데스모 밸브를 제외하면 대부분의 바이크는 스프링 밸브를 사용해 흡기와 배기를 통제한다. 모터스포츠 경기의 규제 때문에 팩토리 팀은 엔진 용량 제한 안에서 출력을 뽑아내기 위해 엔진의 rpm을 높이고 있다. 하지만 스프링 밸브의 치명적인 단점이 있다. 스프링 상수가 일정하다는 점이다. 다시 말해 스프링의 단단함의 정도는 rpm에 상관없이 일정하다는 것이다. 밸브의 움직임이 빠른 고회전 상황과 움직임이 느린 저회전 상황에서 스프링에 작용하는 힘이 같기 때문에 밸브 타이밍이 전 영역에서 이상적일 수 없게 된다. MotoGP는 이런 문제를 해결하기 위해 공압식 밸브를 적용했다. 모든 rpm 영역에서, 특히 극단적인 고rpm에서의 밸브 타이밍을 맞출 수 있고, 내구도 문제가 줄어들었다.

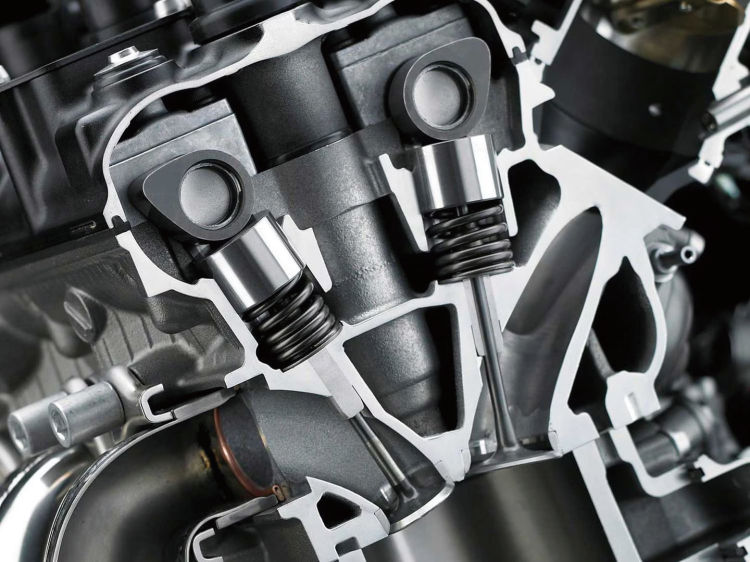

스프링 밸브

데스모 밸브(Desmodromic Valve)

공압식 밸브(Pneumatic Valve)

공압식 밸브는 공기를 사용해야 하므로 압축 질소가 담긴 탱크가 시스템에 필수적이다. 때문에 MotoGP 머신을 자세히 살펴보면, 일반적으로 알고 있는 연료탱크 위치에는 공압식 밸브 시스템이 장착되어 있고 실제 연료탱크는 시트 아래나 뒤쪽으로 옮겨놓은 것을 볼 수 있다. 이처럼 바이크에는 몰라도 되지만 재밌는 공학 이야기가 녹아있다. 타는 것도 재밌지만 바이크에 숨어 있는 새로운 사실을 알아가는 것도 바이크를 즐기는 데 한몫을 한다.

/

글 손호준

사진 출처 Brembo, MotoGP, KTM, WILEY

본 기사를 블로그, 커뮤니티 홈페이지 등에 기사를 재편집하거나 출처를 밝히지 않을 경우, 그 책임을 묻게 되며 이에 따른 불이익은 책임지지 않습니다. 웹사이트 내 모든 컨텐츠의 소유는 모토라보에 있습니다.